STOP YOUR ARTISTIC SUFFERING: KRITIK MITOS SENIMAN DEPRESI

Tayang: Sabtu, 18 Januari 2025 11:00 WIB

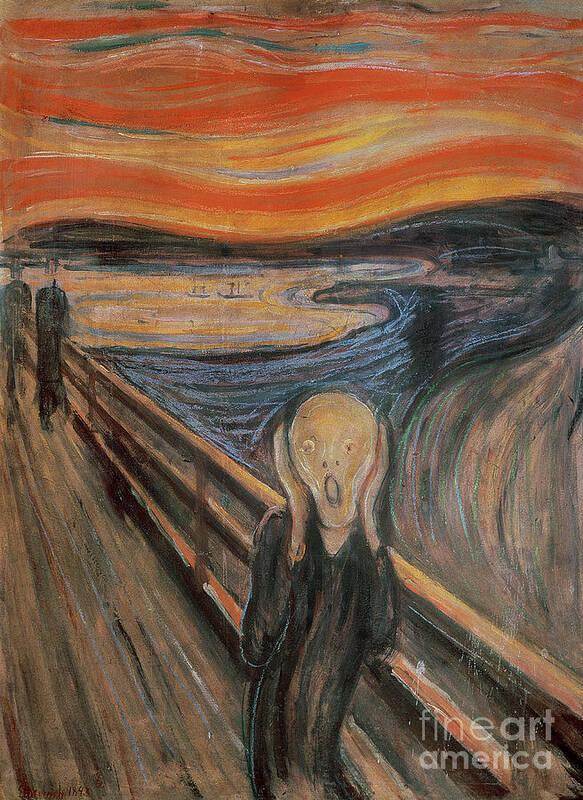

Sumber Gambar: Finear America

Kritak-kritik tentang seniman dan depresi, “sakit jiwa is just another Tuesday” or “genius selalu punya demons-nya sendiri.” Begitulah kurang lebih bunyi narasi klise yang kerap kita dengar tentang hubungan antara kreativitas, penderitaan, dan kesehatan mental para penulis serta seniman jenius.

Let’s be real: seberapa sering kita sebenernya ngomongin secara serius soal mental health para penulis atau seniman ini tanpa menjadikannya komoditas atau romantisasi belaka?

Sebelum bicara Virginia Woolf yang bunuh diri dengan memasukkan batu ke saku bajunya lalu menenggelamkan diri, atau Sylvia Plath yang menulis puisi-puisi kelam sebelum mengakhiri hidupnya di dapur, atau Van Gogh dengan telinga yang dipotongnya sendiri — mari kita bongkar sedikit mitos ini.

Apakah depresi memang semacam “bahan bakar” kreativitas atau cuma narasi hipster yang kita buat-buat untuk mengkonsumsi penderitaan para seniman? IJBOL!

Faktanya, depresi bukan sekadar kondisi mental yang membuat seseorang menulis puisi keren atau melukis masterpiece. Depresi itu nyata, sakit, dan mematikan. Bukan bahan romantisasi atau trend medsos yang bisa di-tweet dalam 280 karakter.

Pertama, mari kita bicara soal proses kreatif. Para penulis dan seniman jenius ini tidak “menciptakan” karya hebat KARENA depresi, mereka menciptakan karya hebat MESKI MENGALAMI depresi. Ada perbedaan signifikan di sini yang kerap kita lupakan. Menulis atau melukis bukan sekadar “curhat” atau terapi, tapi cara mereka memahami dunia yang kompleks dan tak terekspresikan lewat percakapan biasa.

Hipotesis klasik mengatakan bahwa kreativitas datang dari “tempat gelap”. Ya ampun, kalau begitu semua orang yang punya masalah mental harusnya jadi penulis novel best seller dong? Tentu enggak! Kreativitas itu skill, bakat, dan kerja keras — bukan sekadar efek samping dari kondisi mental.

Contohnya, Vincent Van Gogh. Bukan cuma soal telinga yang dipotong atau depresi, tapi tentang bagaimana dia melihat warna dan cahaya dengan cara yang sama sekali berbeda. Sylvia Plath? Bukan cuma puisi kelam, tapi kemampuannya menghancurkan konvensi puisi traditional. Virginia Woolf? Beyond mental health issues, dia adalah revolusioner dalam teknik naratif novel.

Lagipula, “ekosistem” sastra dan seni yang kerap membuat romantisasi penderitaan ini sendiri patut dicurigai. Apakah kita tidak sedang membuat narasi bahwa seniman itu HARUS menderita untuk berkarya? Bukankah ini cara sistemik untuk melegitimasi penderitaan mereka?

Saya sendiri menulis bukan untuk “mengekspresikan depresi” atau jadi poster child mental health. Saya menulis karena ini cara saya berbicara pada dunia, dengan segala kompleksitasnya. Y’all can move on dari narasi bahwa kreativitas harus datang dari luka!

Maka dari itu, kepada para penulis muda: depresi bukan feature, bukan bug dalam sistem kreativitas kalian. Depresi bukan bahan romantisasi atau komodifikasi, tetapi kondisi yang nyata dan melelahkan.

Thank you. You can keep your mental health stereotypes. We’re done here.

(Muhammad Rafly Dwieansyah – News Anchor)